かきもち編

かきもちの作り方の利用者用作業マニュアル

- 安全性・食品衛生を考えた服装

- 前日にもち米を研ぐ、浸漬

- 水切り、蒸す、餅つき、半乾燥、裁断、乾燥、揚げる、袋詰

服装

-

服装はマスク、白衣、帽子、ゴム手袋を着用

洗米、浸漬、水切り、蒸す

-

前日にもち米を洗う、研ぐ、浸漬

最初は多めの水を注いで、すぐに捨てる

もち米を研ぎ3回程度水を入れる

水が透明になるまですすぎ、10時間ぐらい浸漬 -

餅つきの日にもち米をざるにあげ、水気をきる

-

セイロに蒸し布を敷く

水を切ったもち米を広げる

蒸し布を引き上げ、空間をなくす

モチ米に蒸気の通り道を作る -

蒸し器の上にもち米を入れたセイロを置く

セイロを同じ向きに、5段までとする -

蒸し器の排水レバーを閉める

-

水の元栓を開き水を入れる

-

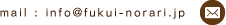

ガスの元栓を開き、つまみを押し込んで左に回し点火する

餅つき

-

1時間30分ぐらいで蒸し上がる(芯がないか確認)

一番下にラックを合わせてレバーを右に回す

6セイロからは蒸し時間は1時間 -

持ち上がったら一番下のセイロを引き出す

-

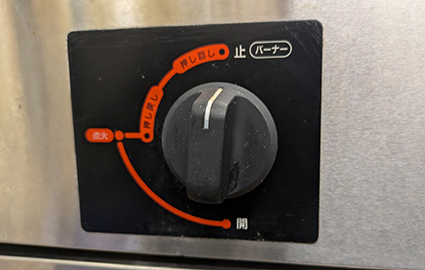

自動餅つき機を動かす

「羽根入」を押し羽根を運転させる -

蒸したもち米を自動餅つき機に入れる

蒸し布が厚いので火傷に注意 -

蒸し布を取り除く

-

塩を入れる

豆以外のゴマや昆布等の食材一品を入れる -

「杵入」を押してもちをつく

-

約5~6分つく、米粒が残る場合は餅つきを延長

-

包丁にもちが付かないように食用油脂を吹きかける

両面に吹きかける -

もち切りシートに片栗粉を敷く

-

餅を取り上げ、「停止」を押し羽根を止める

もちの形成

-

つき終わったもちをもち切り台に移す

-

もち箱に入る大きさに切る(4等分)

-

もちをもち箱の長さに伸ばし、もち箱に入れる

-

もちを隅まで手で伸ばす

-

凹凸がないように広げる

-

冷蔵する(切りやすくするため)

※ ガスの元栓を閉める

※ 水の元栓を閉め、蒸し器の中にある水を排水する

もちの裁断

-

もち箱からを外す

-

電源を入れる

-

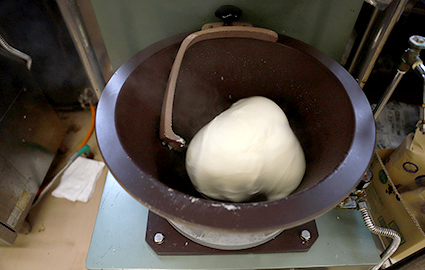

トレーを消毒

-

もち切り機にもちをセットする

-

もちを裁断し、ほぐす

-

トレーを消毒

乾燥

-

カットしたもちを重ならないように広げる

-

乾燥機に入れて乾燥させる(除湿乾燥)

季節により乾燥期間を調整

かきもちの作り方

-

モチが重ならないように並べる

-

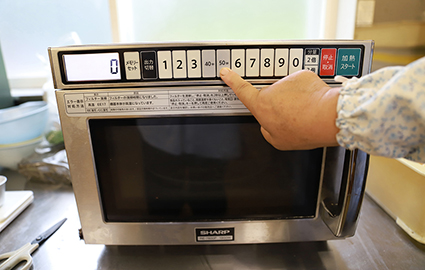

レンジにかける

-

レンジかけ(50秒設定)

-

受け皿が熱いので軍手を着用

-

フライヤーのパネルをONにして一定の温度に上げる

-

耐熱用ゴム手袋を着用

火傷に注意しながら揚げる

一定量の5種類を揚げ、その後、再度種類別にあげる -

油をきる

-

袋詰め

-

袋にシールを張る(冷やしている時)

-

冷やす(30分~1時間程度)

手で触れて確認 -

袋詰めは縦に「ごま」「昆布」「あおさ」の2種類を2枚、

その上に重ねて「豆」「白」を2枚、

「黒糖」1枚を入れる -

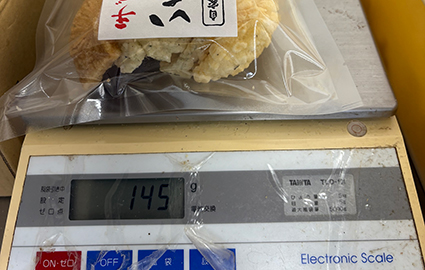

シリカゲルを入れて全体の重量を145g

-

封をする(約5秒)

-

完成

※ 一箱15袋づつ入れる