精米編 Cms 05C

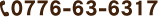

㈱サタケの小口精米ユニットCMS 05Cを使用した利用者用の精米工程マニュアル

- 当日に精米する玄米を倉庫から精米室に搬入、品種別・等級別に積む

- コンプレッサー、主電源等をON

- 玄米を荷受けホッパー投入⇒精米の白度、色彩選別機を通過した精米の確認

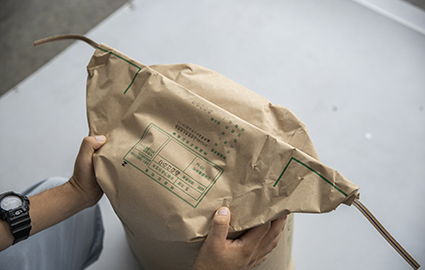

⇒計量器の容量セット⇒包装資材(紙袋)に入れ、紙袋を閉じる - コンプレッサー、主電源等をON

- 包装資材(紙袋)は、事前に必要枚数を確認、産年・品種・精米時期を押印

コンプレッサー、主電源、昇降機、精米ユニット、計量器の電源を入れる

-

コンプレッサーのスイッチを「運転」にする

-

ドライヤーのスイッチを「運転」にする

-

主電源のスイッチを「ON」にする

-

昇降機、精米ユニットのスイッチを「ON」にする

-

計量器の電源を入れる

精米ユニット、色彩選別機を動かす

-

精米ユニットの「確認」を押す

-

自動運転の場合は「自動運転」を押す

-

「運転」を押す

-

色彩選別機の「運転」を長押しする(1~2秒)

玄米の搬入・サンプル確認

-

昇降機の「運転」ボタンを押す

玄米の投入が終わったら「停止」を押す -

玄米投入口に玄米を投入

運転管理者等と玄米の品質等を投入前に確認する

周りに玄米が飛び散らないように投入

少しでも飛び散った場合は玄米を投入したら清掃 -

混米タンクのシャッタを手前に引いて(開けて)石抜機へ

混米タンクが空になり、全て玄米が石抜機に入ったら混米タンクのシャッタを戻す(閉める) -

精米機残留米排出の精米窓を開ける

-

サンプル採取トレイでサンプルを採取

-

精米の白度を標準精米と比較・確認

比較・確認後にサンプルを戻す白度が標準品より低い⇒設定電流値▲を押す

白度が標準品より高い⇒設定電流値▼を押す【例】低い⇒設定電流値「23A」を「24A」にする

高い⇒設定電流値「23A」を「22A」にする再度、白度を確認 運転管理者に連絡

-

色彩選別機の試料採取窓からサンプルスコップを投入

-

サンプルを丸カルトンに入れる

カルトンで確認⇒「白」又は「黒」カルトン -

「カメムシ」「ヤケ米」「異物」等がないか確認

「しらた(乳白粒)」は運転管理者が調整

運転管理者等に連絡運転管理者等は利用者と一緒に調整

- 選別対象物のアイコンをタッチ「ON/OFF」の設定

- 「感度の数値」をタッチ、感度バーをスライドし

調整 - 「運転」ボタンを長押し(3秒)すると運転が開始される

-

サンプルは試料採取窓から戻す

軽量・包装作業

-

運転前の点検⇒操作部電源スイッチを「入」にする

電源を「入」にして15~20分間おく(電流の安定)計量重量を設定

計量設定ボタンを2秒以上押す⇒数値入力ボタンで設定⇒「設定・登録ボタン」を押す -

袋受台を袋の高さに調整⇒袋を払出シュートにセット

-

「払出フットスイッチ」を踏み、精米を袋に入れる

-

定量の精米が入れば紙袋を閉じる

定量の範囲外となった場合は「払出OK表示」が点灯

「残量ボタン」を押し、払出フットスイッチを踏み排出

精米をする順番

- 特別栽培米コシヒカリ⇒コシヒカリ⇒ハナエチゼン

- 品種が変わった場合は、昇降機等は掃除機で吸引する。精米室を清掃し、コンタミを防止する

- いつもと音・臭い・振動等が異なる場合は、運転管理者等に直ちに連絡する

- 分からないこと、不安なことなどがあれば何でも運転管理者等に連絡する

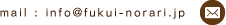

製品精米の印字

袋の印字「品種名」「内容量」を確認

・産年の下に収穫年をゴム印で押印

・精米時期をゴム印で押印

【例】2023年産米を2024年4月1日に精米した場合

産年の下に「23年」、精米時期に24年4月上旬

「上旬」1日~10日、「中旬」11日~20日、

「下旬」21日~月末

特別栽培米の場合のシール対応

-

特別栽培米は新ガイドラインの表示シールを貼る

-

特別栽培米はさらに認証シールを貼る

作業が終わる場合

- 1の⑤⇒④⇒③⇒②⇒①の順にスイッチを切る

- 定量の範囲外となった精米は「はかり」で重さを図り、袋にその重さを書く

- 整理・整頓・清掃を行う、昇降機の下は必ず掃除機で吸引する

- 製品精米は、販売先別に置く、指示書とあっているかを確認する

- 製品精米は、品種別、内容量別に置く

- 製品精米の数量と指示書の数量が品種別、内容量別にあっているかを確認する

- 精米施設を離れる場合は運転管理者等に連絡し、施錠する

袋詰め編

紙袋を折る(10㎏以下)

-

精米を紙袋に入れ紙袋の表を手前にする

-

紙袋の両サイドを折る

-

紙袋を向こうに3回折る

-

紙袋の右側を折る

-

紙袋の左側を折る